Roger Monjo

Roger Monjo

« École républicaine et justice sociale »

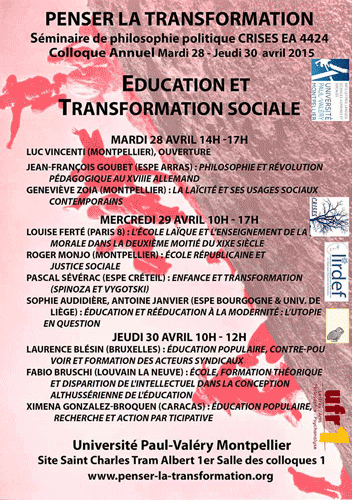

Colloque annuel du séminaire de philosophie politique « Penser la transformation ».

Mercredi 29 avril 2015. 11h00.

Université de Montpellier 3, site Saint Charles.

Retrouvez la vidéo de cette conférence

Après une brève introduction visant à rendre compte de l’importance, aujourd’hui, de la question de la justice scolaire dans le cadre d’une réflexion plus large sur la justice sociale et après avoir justifié le privilège accordé à une approche historique et reconstructive dans l’étude critique des politiques éducatives actuelles, nous essayerons de montrer, dans un premier temps, en quel sens il est possible de soutenir que l’école républicaine, comme moment du processus de scolarisation à l’œuvre, en France, depuis l’invention de la « forme scolaire » au 17ème siècle, a désormais épuisé sa fonction historique.

Dans un second temps, on avancera l’hypothèse selon laquelle les débats relatifs à la valeur des politiques éducatives aujourd’hui mises en œuvre, débats qui se concentrent sur la question de l’égalité des chances comme critère de justice, sont le révélateur mais aussi le moyen d’occulter cet épuisement.

Introduction

En partant du titre donné à cette intervention, je commencerai par justifier la priorité accordée à la fois à l’approche historique et à la philosophie politique pour aborder la question de l’articulation entre éducation et transformation sociale.

La question de la justice scolaire est centrale aujourd’hui, c’est-à-dire dans des sociétés qui sont marquées par l’hégémonie des systèmes éducatifs dans le processus de socialisation des nouvelles générations. Ça n’a pas toujours été le cas. Jusque dans les années 1960, ce qu’il est convenu d’appeler « l’échec scolaire » et qui est au centre aujourd’hui de toute réflexion sur la justice scolaire, n’était pas véritablement perçu comme un problème social et n’était pas l’objet de politiques publiques d’envergure comme il l’est aujourd’hui. L’échec existait certes déjà, mais il apparaissait comme une conséquence naturelle, inévitable, de « l’élitisme républicain » : pour que les meilleurs réussissent, il fallait bien que les moins bons échouent.

L’éducation scolaire est devenue dans nos sociétés, non seulement une « sphère de justice » à part entière, mais une « sphère de justice » hégémonique dans la mesure où elle exerce une influence majeure sur les autres sphères. Cette influence s’exerce bien sûr par le biais de cette fonction certificative de l’école dont l’importance est telle de nos jours qu’on peut dire, d’une part, que le destin socioprofessionnel d’un individu, son destin tout court, dépend massivement de son destin scolaire (hier encore, c’était l’inverse) et, d’autre part, qu’une compétence a peu de chance d’accéder à une quelconque reconnaissance sociale si elle n’a pas été certifiée selon des modalités qui empruntent, directement ou indirectement, à la forme scolaire.

Le mode scolaire de socialisation est devenu le mode dominant, soit en ayant considérablement fragilisé, voire éradiqué, d’autres modes plus traditionnels (en particulier dans le champ de la socialisation professionnelle[1]), soit en informant, d’une façon toujours plus incisive et décisive, des modes de socialisation parallèles, en particulier le mode familial, selon - il est vrai - deux régimes opposés : un régime de subordination des logiques scolaires aux logiques familiales (pouvant conduire à un usage « privé » de l’école publique elle-même) et un régime, à l’inverse, de subordination des logiques familiales aux logiques scolaires, dans les milieux populaires en particulier.

C’est donc d’abord cette constitution de l’éducation scolaire comme mode hégémonique de socialisation qui justifie qu’on aborde cette question sous l’angle de la justice et de la philosophie politique.

Par ailleurs, on peut, de façon approximative, interpréter le mouvement historique qui a conduit à cette hégémonie dans les termes habermassiens de la « colonisation du monde vécu » : on est passé de mécanismes de socialisation orientés par des contraintes normatives à des mécanismes organisés selon des impératifs fonctionnels ou systémiques, l’école étant devenu pour l’essentiel, un dispositif de régulation des flux de main d’oeuvre sur le marché du travail. Je précise, cependant, « de façon approximative » car,

- d’une part, l’usage du terme de « colonisation », même s’il s’avère ici assez pertinent, suggère, malgré tout, la représentation d’un phénomène essentiellement négatif. Cette formulation peut alors alimenter tel ou tel propos nostalgique relatif au « temps béni » d’une école républicaine aux missions nettement définies et circonscrites et qui pouvait ainsi exercer son emprise, limitée certes mais efficace – efficace parce que limitée - sur la formation des individus, en liaison avec ces autres « agences de socialisation » que sont (que furent ?) les formes nationales, salariales et familiales et avec lesquelles elle était dans un rapport de légitimation réciproque.

- car, et c’est l’autre raison de l’ « approximation » dans l’usage de la formule habermassienne, il importe de noter que l’école a été elle-même, dans un premier temps, une institution du monde vécu, en tant que dispositif de socialisation orienté par des normes. Le mouvement de sa « désinstitutionnalisation », c’est-à-dire le passage des normes aux impératifs fonctionnels et systémiques, n’a été que l’envers, en quelque sorte, de la montée en puissance du mode scolaire de socialisation. « L’école ne fonctionne plus comme une institution » (F. Dubet, 1991) alors même qu’elle est devenue hégémonique.

Il y a bien eu colonisation du monde vécu et l’éducation est bien, aujourd’hui, « prisonnière de la forme scolaire » (G. Vincent, 1994). Mais la question, on le voit, est d’abord une question d’interprétation : quel sens faut-il donner à ce mouvement de la désinstitutionnalisation qui est, en même temps, un mouvement d’accession à une position hégémonique ? S’agit-il d’une « rupture » (il est alors secondaire ici d’interpréter cette rupture en termes de « dérive » par rapport à un modèle initial auquel il faudrait revenir ou de « révolution » au sens où le modèle en question était en réalité injuste et devait être dépassé) ou bien d’un mouvement « programmé », d’une nécessité historique en quelque sorte, au sens où la modernisation contemporaine de l’école, qui est l’autre nom de sa désinstitutionnalisation, devrait être entendue dans son sens strict : accès de l’école, enfin, à son essence ou à sa vérité comme réalité « moderne ». C’est le sens, en particulier, du titre d’un article déjà ancien de M. Gauchet, sur lequel on reviendra : « L’école à l’école d’elle-même ». Sens qu’on peut au demeurant faire valoir aussi pour la modernisation/désinstitutionnalisation de ces autres instances de socialisation que sont (qu’ont été ?) la nation, le salariat, la famille.

De là donc, la priorité accordé à l’approche historique. En soulignant la continuité profonde à l’œuvre dans le processus de la scolarisation et le sens général porté par cette continuité, malgré les inflexions parfois radicales, il s’agit de mettre en perspective les débats contemporains autour des politiques éducatives, en les reconstruisant en quelque sorte autour de ce « conflit d’interprétation » portant sur le sens même de ce processus.

Il faut penser ensemble histoire et justice afin d’échapper à la double dérive qui menace aujourd’hui la réflexion sur l’école : la dérive « commémorative » qui, en érigeant l’école, dans sa forme républicaine en particulier, en « lieu de mémoire », en fait l’objet d’un véritable culte qui interdit toute réflexion critique sur la justice de l’institution scolaire dans la mesure où cette institution est alors présentée, elle-même, comme modèle de justice ; la dérive « systémique » qui, en rabattant la question de la justice sur la question de la réussite, l’aborde sous l’angle exclusif de la lutte contre « l’échec scolaire » interprété alors comme un dysfonctionnement par rapport à cet état équilibré du système que résumerait parfaitement l’impératif fonctionnel de « l’égalité des chances ».

On notera, dès à présent, que la position hégémonique de l’école encourage cette double dérive en engendrant des effets contrastés sur le débat dont elle est le lieu et l’objet : on est en présence, à la fois, d’une exacerbation des débats de justice à l’intérieur de l’école et d’une (relative) suspension des débats de justice sur l’école. Les chercheurs (mais aussi les acteurs eux-mêmes : responsables politiques, enseignants, les élèves eux-mêmes) mettent au centre de leurs interrogations la question de la justice de telle ou telle décision organisationnelle, de telle ou telle pratique pédagogique, de tel ou tel verdict ou jugement scolaire, en les rapportant pour l’essentiel à la fonction certificative de l’école. Mais ces interrogations ne conduisent pas pour autant chercheurs ou acteurs à problématiser cette fonction certificative elle-même. Tout se passe comme si cette fonction était devenue à ce point incontournable qu’aucune alternative ne semble possible. On s’interroge alors sur les conditions à satisfaire pour rendre l’exercice de cette fonction plus juste, mais on ne s’interroge pas sur la justice même de cette fonction, c’est-à-dire sur sa légitimité, alors même qu’elle est aujourd’hui au centre du dispositif de légitimation de l’ordre scolaire.

1 - la fin de l’école républicaine ?

Je vais essayer, dans l’analyse historique, d’aller à l’essentiel, au risque de procéder sur un mode un peu dogmatique. Je partirai du concept de « forme scolaire » (Chartier, Vincent). On peut repérer l’émergence de l’école dans sa forme moderne, le moment « préhistorique » (ou encore celui de « l’accumulation primitive ») du processus de la scolarisation dans l’invention de cette forme scolaire au XVIIe siècle, d’une part dans l’œuvre de certaines congrégations (J.B. de la Salle et la congrégation des Frères des écoles chrétiennes, en particulier) qui jette les bases de ce qu’on appellera plus tard « l’enseignement simultané », d’autre part dans la « mutation pédagogique » que les Jésuites font subir aux collèges de l’Ancien Régime, qui deviennent alors des établissements d’enseignement à part entière. Les fondations de ce qu’on appelle aujourd’hui l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire sont alors posées.

L’idée de forme scolaire renvoie d’abord à la constitution d’un univers séparé spécialement voué à l’éducation des enfants ; elle renvoie aussi à l’idée d’une organisation rationnelle de cet univers du point de vue de l’espace et du temps (l’espace de la classe, l’emploi du temps, la progressivité des apprentissages réglée sur la progression des âges et leur annualisation), à l’idée aussi d’une ritualisation de cet univers (gestes, lieux, moments, …) de telle sorte que la constance, la régularité, l’omniprésence de l’influence pédagogique soient assurées ; elle renvoie encore à la pratique répétée d’exercices, à effectuer selon des règles, au privilège de la culture écrite, etc. C’est l’organisation de l’école autour de cette forme qui la constitue comme un univers de la règle impersonnelle et qui fait de l’école un espace disciplinaire, une réalité éthico-politique, un « milieu moral » en même temps qu’une sorte de « cage d’acier ». C’est la forme scolaire qui permet à l’école de se constituer comme une institution, c’est-à-dire un lieu de socialisation régi par les principes de l’agir normatif[2].

Sur la base de ce moment « préhistorique », on peut alors faire valoir la continuité profonde du processus de la scolarisation en France, malgré les inflexions importantes qu’il a connu (le moment de la laïcisation dans les années 1880 et le moment de la massification dans les années 1970). « L’école change, la classe reste » (c’est le titre d’un article déjà ancien de deux chercheurs en sciences de l’éducation, Tardif et Lessard).

La forme scolaire, c’est cette structure-classe qui perdure depuis le XVIIe siècle, c’est le noyau dur du processus de la scolarisation (qui a toujours été, au demeurant, la cible privilégiée des mouvements d’innovation pédagogique), cet atome de la scolarisation qui permet de l’inscrire dans le processus plus large de la civilisation. La scolarisation participe en effet de ce processus de la civilisation au sens où ce terme désigne, chez N. Elias, ce mouvement d’intériorisation progressive de la contrainte sociale, qui s’accompagne d’une montée en puissance parallèle de l’individu et de l’État.

Il faut noter en même temps, pour commencer à pointer l’ambivalence de ce processus, que c’est l’instauration, en deux temps, de l’obligation scolaire qui lui donnera toute sa portée civilisationnelle. C’est d’abord le « moment Guizot », avec la loi de 1833 qui fait obligation à toutes les communes d’ouvrir une école primaire (selon les règles de « l’enseignement simultané », c’est-à-dire de la forme scolaire). L’école devient alors définitivement, en France, une affaire d’État. C’est pourquoi Guizot peut être considéré comme le véritable fondateur de l’école publique. J. Ferry transformera ensuite cette école publique en école de la République, par la promulgation en 1882 du second volet de l’obligation scolaire, qui s’adresse cette fois-ci aux usagers de cette école. La chose ne s’est pas faite en un jour ni sans rencontrer de résistances.

On est donc en présence d’un dispositif civilisationnel, la forme scolaire, qui est mis au service d’une entreprise pluriséculaire de disciplinarisation et de moralisation, entreprise qui prendra successivement la forme d’un projet de formation du croyant puis d’un projet de formation du citoyen. Il convient donc de relativiser la représentation du moment républicain (le moment de la laïcisation) comme un moment de rupture radicale de telle sorte qu’on peut soutenir que, depuis le XVIIe siècle jusqu’à la fin des années 1950 - dans la mesure où le moment républicain ouvert par les grandes lois des années 1880 se prolonge jusque-là sans transformations notables - cette entreprise de la scolarisation est pensée à partir d’une représentation de la justice subordonnée à une conception substantialiste du Bien, à une théorie de la « vie bonne », successivement construite autour des modèles chrétien et républicain. L’école, durant toute cette période, a moins pour fonction de satisfaire à certains critères de justice qu’à promouvoir et mettre en œuvre un modèle politique normatif.

Plus précisément, à la fin du XIXe siècle, la scolarisation va participer du mouvement d’achèvement - dans les deux sens du terme - de la Révolution Française. On assiste alors à l’installation définitive du régime républicain, en même temps que cette installation prend la forme d’un pacte, le « pacte républicain », qui est aussi un compromis social. Le spectre de la révolution sociale est alors définitivement conjuré. Sur la base du large consensus dont elle sera ensuite l’objet, la scolarisation participera, au XXe siècle, à la stabilisation et à la consolidation de la forme républicaine. Grâce en particulier à la mise en œuvre d’une scolarisation primaire de masse sur plusieurs générations, et toujours à partir du dispositif de la forme scolaire, on va procéder à cette « formation du citoyen » qui résultera d’abord de l’incorporation, par les individus, d’un habitus scolaire fait de régularité, de ponctualité, d’assiduité, de lisibilité, de prévisibilité, de malléabilité et de docilité aussi dans les comportements, habitus qui en se généralisant et en s’approfondissant permettra d’asseoir la pérennité et la légitimité de la République elle-même et de ces autres instances de socialisation que sont l’identité nationale, la forme salariale et le système familial qui, en retour, conforteront la légitimité de l’entreprise scolaire. Dans la mesure où l’école est non seulement un lieu pour les apprentissages mais aussi l’objet d’un apprentissage spécifique, on est bien alors en présence de ce que M. Gauchet appelle le « cercle vertueux » de l’école républicaine, en tant qu’elle est à la fois objet et productrice de consensus. Ce qui lui permet au demeurant d’exercer son influence dans un espace de non-droit relatif.

Mais ce « cercle vertueux » participe aussi de ce que Habermas appelle, dans son article sur « les trois modèles normatifs de la démocratie » (1998), la « surcharge éthique » du modèle républicain ; cette surcharge éthique qui explique l’ambivalence de l’entreprise de la scolarisation sous sa forme républicaine : elle fut à la fois l’instrument de l’éradication du travail des enfants par exemple, mais elle fut, aussi, mise au service d’un projet de colonisation intérieure et extérieure, d’un projet militaire de revanche et d’une consolidation du salariat comme forme possible du traitement de la « question sociale ».

Cette formation élémentaire du citoyen étant - pour l’essentiel - acquise à la fin des années 1950, le processus de la scolarisation va connaître alors une nouvelle phase d’expansion qui affectera d’abord l’enseignement secondaire inférieur (le collège dans les années 70) puis le lycée (dans les années 80) et l’enseignement supérieur (dans les années 90). Ce dernier moment, le moment contemporain, va se dérouler en deux vagues successives : celle des réformes structurelles (de la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans en 1959 à l’unification du collège en 1975) puis celle des réformes pédagogiques qui auront vocation à traiter, sur un mode pédagogique, les problèmes engendrés par la massification résultant des réformes de structures. La question de « l’échec scolaire » sera la formulation générique retenue pour désigner ces problèmes et « l’égalité des chances », l’objectif récurent des réformes engagées pour le réduire.

On passe alors d’une école vouée à une fonction essentiellement préventive (« l’école libératrice » de la formation du citoyen et de « l’éducation du suffrage universel » entendue d’abord comme moyen de prévenir les dérives possibles dans l’usage de ce dernier) à une école vouée à une fonction redistributive, compensatrice, réparatrice. C’est l’école de « l’égalité des chances ». On passe de l’école comme institution éthico-politique à l’école comme appareil (l’ascenseur social).

Dans ce passage de la liberté (mais une liberté « formée ») à l’égalité (mais réduite à l’égalité des chances), on accède à un principe de justice plus procédural, moins substantiel. La « mobilité sociale » traduit, en devenant le nouveau principe de justice scolaire et même si sa réalisation reste très partielle, une sorte d’avancée du projet démocratique contenu dans (mais aussi par) le projet républicain, qui va progressivement contribuer à la déstabilisation de ce dernier.

2 – l’égalité des chances

Cette transformation profonde de l’école durant ces dernières décennies va favoriser une interprétation, largement partagée, de ce passage de l’école libératrice à l’école de l’égalité des chances en terme de rupture. Pourtant, et à nouveau pour faire valoir la continuité profonde à l’œuvre dans le processus de la scolarisation, en relation avec la pérennité de la forme scolaire, on peut avancer les deux considérations suivantes :

1 - S’il est vrai que, grâce à l’unification de « l’enseignement intermédiaire », on passe d’une école organisée par ordres à une école organisée par degrés, il convient de reconnaître aussi que la logique des degrés était déjà inscrite dans la logique des ordres. Chaque ordre était organisé en degrés et c’est cette structuration commune par la forme scolaire qui rendra possible leur connexion ultérieure selon cette logique des degrés.

2 - La logique de la massification est déjà inscrite en puissance dans la logique de l’élitisme républicain. S’il est vrai que les pères fondateurs sont plutôt circonspects quant au rôle que l’école aurait à jouer en faveur de la mobilité sociale, il est vrai aussi que l’idéologie méritocratique est présente dès le départ. C’est l’enseignement secondaire (et supérieur) qui a alors en charge le « recrutement de l’élite » qui, pour être juste, doit s’opérer sur des critères strictement scolaires. La massification est alors inévitable car c’est seulement en ouvrant la compétition à tous qu’on pourra s’assurer que ce sont bien les meilleurs qui ont été sélectionnés. La logique sociale est dans la logique politique. On peut donc, à nouveau, souligner la continuité profonde à l’oeuvre dans le processus de la scolarisation.

Pourtant, il faut faire droit, malgré tout, à l’idée d’une certaine forme de rupture, une forme qui serait conciliable avec l’idée de continuité. On parlera alors non pas de révolution (ou de dérive) mais d’involution. En empruntant ce terme à M. Gauchet, on désignera par là ce mouvement contemporain qui met « l’école à l’école d’elle-même », qui exige que l’école « aligne son fonctionnement explicite sur son fondement implicite ». Ce fondement est, dès l’origine, un fondement moderne. Les valeurs fondatrices de l’école sont les valeurs de la modernité : l’individualisme et le contractualisme. Le projet initial est bien un projet d’émancipation. Mais le processus d’émancipation lui-même a longtemps été porté par une institution dont le fonctionnement était resté archaïque. Nation, salariat et famille ont connu un processus semblable. Ces institutions « modernes » partagent un même fond contractualiste, une même composante procédurale qui ont été, dans un premier temps, contenus dans (et par) une approche substantialiste. C’est pourquoi leur modernisation coïncide avec leur désinstitutionnalisation.

Cependant, la dissolution de l’agir normatif, en relation avec le mouvement de la désinstitutionnalisation, ne conduit pas automatiquement à la promotion de l’agir communicationnel. Elle favorise surtout, aujourd’hui, la promotion, voire l’exacerbation, de cette autre forme de l’agir social qu’est l’agir stratégique. Il est alors essentiel, me semble-t-il, de reconnaître que cette hégémonie de l’agir stratégique bouleverse aujourd’hui la fonction qui avait été traditionnellement dévolue à la forme scolaire : permettre à l’école de se constituer comme une institution visant à l’intégration normative et de participer ainsi de ce « cercle vertueux » dans lequel elle était à la fois productrice et objet de consensus. La forme scolaire est désormais mise au service d’une entreprise de légitimation de la fonction certificative de l’école car elle permet de fonder en justice la compétition pour les diplômes. C’est en effet à partir de la forme scolaire qu’on peut énoncer les conditions à satisfaire quant à l’équité de cette compétition : course à accomplir selon un parcours déterminé (il faut éviter d’être « orienté ») et en un temps requis (il faut éviter de redoubler) sous peine de sanctions diverses (échec scolaire, relégation sociale, difficultés d’insertion professionnelle … sans compter les dégâts psychologiques). Le dispositif de la forme scolaire est ainsi érigé en règles à respecter qui la détournent de sa fonction intégrative initiale pour la mettre au service de ces forces centrifuges qui sont à l’œuvre dans les « jeux de la sélection ». De plus, ce sont les progrès mêmes de la scolarisation qui engendrent l’exacerbation de cette compétition car plus le niveau moyen de formation s’élève, plus le diplôme joue un rôle déterminant sur le marché du travail.

La véritable origine des fameux « effets pervers » est là ; ces effets pervers dont on sait depuis Hirschman que leur dénonciation est au cœur de la « rhétorique réactionnaire ». Effets pervers qu’on attribue volontiers, dans le cas de l’école, au développement et à la multiplication d’innovations pédagogiques non maîtrisées, alors qu’ils tiennent d’abord à cette « perversion » de la forme scolaire.

Il est vrai qu’à s’en tenir à une lecture conjoncturelle et instrumentale de ces innovations, qui épuiseraient leur sens dans le projet de lutter contre l’échec scolaire, on prête inévitablement le flanc à leur dénonciation qui fait valoir, non sans fondement, que la démocratisation escomptée grâce à leur mise en œuvre n’a pas eu lieu. Mais, c’est alors ce projet même de « lutte contre l’échec scolaire », dont on fait, dans cette approche instrumentale, une priorité, qui mérite alors d’être interrogé. En posant, implicitement, comme égalitaire une situation dans laquelle l’échec scolaire serait réparti de façon socialement équitable, c’est-à-dire aléatoire, on occulte, dans le même temps, d’autres problèmes ou phénomènes importants : Comment traite-t-on alors la persistance voire le renforcement d’une tension sélective déjà considérable ? Comment réagit-on à l’instrumentalisme et au consumérisme qui ne cessent de croître dans le rapport aux études ? Quelle place accorde-t-on à la souffrance morale qui continuera d’accompagner les situations d’échec, surtout si l’élève qui échoue n’a même plus alors la possibilité d’incriminer son origine sociale, ethnique, culturelle, voire l’école elle-même ?

Aussi faut-il rompre avec cette lecture instrumentale des innovations pédagogiques pour dégager leur signification profonde, leur sens véritable et leur portée réelle. Elles traduisent, au-delà de la conjoncture de l’échec scolaire, cette entreprise de modernisation culturelle et sociale de l’école qui l’oblige à devenir véritablement « moderne ». Nombre d’auteurs, peu suspects au demeurant de complaisance pour ces innovations pédagogiques (outre M. Gauchet lui–même, P. Raynaud et P. Thibaud (1990) ou D. Kambouchner (2000)) le reconnaissent : les pédagogies nouvelles sont filles de la modernité démocratique et empruntent leurs principes à la philosophie des Lumières.

À l’instar donc de la forme scolaire qui voit sa vocation normative contestée par le détournement dont elle est l’objet, la pédagogie nouvelle voit sa vocation communicationnelle contrariée par un même enrôlement par l’agir stratégique. C’est alors la confrontation historique entre la raison normative (la forme scolaire) et la raison communicationnelle (la pédagogie nouvelle dont la cible privilégiée, on l’a dit, est cette structure-classe qui est au cœur de la forme scolaire) qui est empêchée, brouillée, hypothéquée par leur commune subordination à l’agir stratégique. De telle sorte que la situation actuelle semble ouvrir sur la seule alternative suivante :

1 - soit une restauration autoritaire du consensus normatif autour de l’école, qui se traduit par une tendance au durcissement voire à la pénalisation de l’espace scolaire (réactivation d’une laïcité plus ou moins agressive, promotion d’un enseignement de la « morale laïque » et d’une « éducation à la citoyenneté », pensés d’abord comme un moyen de lutter - en collaboration avec les institutions judiciaires et policières - contre les différentes formes contemporaines de l’incivilité, renforcement d’un contrôle répressif de l’obligation scolaire, …)[3].

2 - soit une fuite en avant « instrumentaliste » des innovations pédagogiques, dont les promoteurs, le nez dans le guidon de l’échec scolaire, ne peuvent que s’accommoder, quoiqu’ils en aient au demeurant, des dérives libérales-marchandes de la sphère éducative, dérives qui tiennent d’abord, il est essentiel ici de ne pas se tromper dans le diagnostic, à l’hégémonie de l’école comme instance de certification[4].

Réfléchir alors au projet d’une alternative implique d’abord qu’on accepte d’interpréter les « effets pervers » en question, dont on ne contestera pas la réalité, non comme une conséquence des pédagogies nouvelles ni, non plus, comme le résultat, provisoire, d’une volonté encore insuffisamment marquée et déterminée de lutter contre l’échec scolaire, mais comme des effets résultant, au contraire, des empêchements mis aujourd’hui à l’expression de la véritable portée civilisationnelle de ces innovations pédagogiques (soit qu’on les dénonce comme autant de dérives, soit qu’on les réduise à une fonction instrumentale). Empêchements qui tiennent, on l’a vu, à la fois à l’hégémonie du mode scolaire de socialisation, à la prégnance de la fonction certificative de l’école et à la volonté de restaurer, sur un mode inévitablement autoritaire, le consensus normatif qui s’était construit historiquement autour de l’école, grâce d’abord à la fonction civilisationnelle de la forme scolaire.

Si l’interprétation est bonne, il conviendrait alors de réfléchir aux conditions à satisfaire pour que ces pédagogies nouvelles ne soient plus limitées au seul programme de l’égalité des chances mais puissent produire à leur tour leurs propres effets civilisationnels de telle sorte qu’elles concourent à la promotion de ces tendances dont on a vu qu’elles étaient à l’œuvre dans la longue durée du processus de la scolarisation comme composante du processus de la civilisation : tendance à la procéduralisation et à la contractualisation des critères de justice, tendance à l’autonomie (publique et privée), à la responsabilisation, et à la réflexivité. Ces effets civilisationnels ne seront réellement produits que si ces conditions à satisfaire sont aussi les conditions d’instauration d’une confrontation équitable, loyale - et non hypothéquée par la fonction certificative de l’école et l’exacerbation de l’agir stratégique qu’elle favorise - entre raison normative et raison communicationnelle.

[1] La création de l’enseignement professionnel a participé de la dépossession de la classe ouvrière de la maitrise de sa propre reproduction culturelle. D’autres facteurs ont joué, bien sûr, à commencer par la fragilisation de la classe ouvrière elle-même. Mais, l’école n’a sûrement pas été un pôle de résistance à cette fragilisation. Au contraire.

[2] Le principe de laïcité, entendu comme principe de neutralité, plus précisément de neutralisation (des appartenances, des singularités, …) trouve sans doute ici l’une de ses sources.

[3] R. Ogien, La guerre aux pauvres commence à l’école, Grasset, 2013.

[4] Rappelons ici, avec Habermas (L’espace public, Payot, 1988) mais aussi avec J-F. Spitz (Le moment républicain en France, Gallimard, 2005) que l’égalité des chances a d’abord été une valeur constitutive du libéralisme économique qui voyait dans le marché et sa « main invisible » le mécanisme le plus adapté à un partage optimal des richesses, avant d’être reprise par la philosophie républicaine dans le cadre du compromis social qui a permis de « sauver » le libéralisme face à la pression croissante des revendications portées par le mouvement social tout au long du 19ème siècle. À nouveau, aujourd’hui, l’égalité des chances est une valeur constitutive de l’idéologie néo-libérale, mais cette fois-ci au sens où c’est l’école elle-même qui est pensée sur le modèle d’un marché concurrentiel.